「お客さんをもっと増やしたい。どうすればいいの!?」

この本に込めたのは、

すべてのビジネスパーソンにとっての切実なその答えです。

今回紹介する本の第一文です。

この時点で私はハッとしました!

コンサルタントとして、

日々働いていますが、

企業にとってもっとも難しく、

そしてもっとも大切なのが

この「売上を増やす」ということだからです。

著者は、

売上を増やす=人に選んでもらう

ためには原則があると言います。

それは「強いコンセプト」を作り、

選ばれる確率を増やすというもの。

この本では、USJをはじめとする様々な事業の再建を成功させた

筆者が、どのように選ばれる確率を最大化してきたか、

どのように強いコンセプトを作ってきたか

が具体的に解説されています。

本書を読めば、

あなたも明日から

自分についても、会社についても

「コンセプト」を作りたくなるでしょう!

それが結果として売上高の増加につながるはずです

contents

筆者の略歴

ご存じの方も多いと思いますが、

著者の森岡毅の紹介をさせてください。

みなさんはあの有名なユニバーサル・スタジオ・ジャパンが

かつて経営危機にあったことをご存じでしょうか?

来場者数が年々減少の一途を辿っていたのです。

実際私も関西出身なので小学生のころも

友達と遊びに行っていたりしたのですが、

巨大ではあるもののなんとなく寂れたテーマパーク

という印象でした。

それが、気づけばどうでしょう。

社会人1年目のときに付き合っていた彼女は

生まれも育ちも神奈川であるにもかかわらず、

ディズニーランドよりもUSJの方が好きというのです!

事実としてUSJの来場者数は2009年を境に回復傾向に転じました。

ここに森岡マジックがあったのです!

この本にはそのマジックの内容が

まぐれあたりを目指すためではなく

再現性のある方法として詳しく解説されています。

マーケティングを学ぶメリット

見て欲しい動画があります。

現在森岡氏は沖縄の新テーマパーク

「JUNGRIA」のオープンに向け取り組んでいます。

それに向けたインタビュー動画です。

1:38:17~

誰かがやってくれると思う前に、

自分の能力でもっと世の中のために

役立てられる切り口がないんだろうか?

ということを

一人でも多くの日本人が考えた時に、

日本の未来はもっと明るくなると思うんですよ。

端的にいうと、もっと良い価値、

もっとより良い価値を生み出すには

どうすればよいか

ということを死ぬ気で考えている人が

少なすぎるから日本は停滞してると思うんですよ

新しい価値が生まれない特にホワイトカラーの人たち

森岡さんは、

新たな価値想像にチェレンジする人が増えれば増えるほど

日本の将来は明るくなると考えており、

そのためのツールが

「マーケティング」だと主張しているのです。

そう聞くと、ワクワクしてきますよね!

本の内容紹介

では、実際にマーケティングの具体的な方法を見ていきましょう!

今回は2つ紹介します。

選ばれる確率(プレファレンス)を増やすコツ

マーケティングにおいて注力すべきこととその理由

マーケティングにおいて

注力すべきはどこなのでしょうか?

著者は明確に3つと定義しています。

それは、

認知率✖︎配荷率✖︎プレファレンス

というものです。

認知率:そのブランドを知っている確率

配荷率:店舗などで物理的に買える状況にある確率

プレファレンス:消費者の脳内のサイコロでそのブランドが選ばれる確率

少しだけ補足します

みなさんがコンビニエンスストアにいきたいと思ったと想像してみてください。

セブンイレブンかローソンかファミマか…

この時点で想起されるのが認知率です

北海道にはセイコーマートというユニークなコンビニがあるのですが、

北海道民以外にはなかなか想起されないでしょう。

さて、思い浮かべた各コンビニにおいて

実は好みというものがあるはずです。

「おにぎりが美味しいから」

「無印良品とコラボしているから」

理由はそれぞれあるでしょうが、

例えば、

セブン:50%、ローソン:30%、ファミマ:20%

と言ったふうにもし何も制約がなければ

こんな確率で行くよ〜というものが

みなさんにもあるはずです。

この確率のことを本書では

プレファレンスと定義しています。

最後に実際にコンビニに行くことを考えましょう。

あなたの家の周りには、

実はセブンイレブンがありません。

そういう条件(配荷率)によって

最後

「じゃあ今日はローソンに行くか」

そう意思決定を下すのです。

マーケティング戦略において

リソースを割くべき焦点は、

「プレファレンス、認知率、配荷」

の3つしかありません。

中でもビジネスの最大ポテンシャルを決めているのは

消費者のプレファレンスであり、

プレファレンスで決まる最大ポテンシャルを

認知率と配荷率で「制限」する

構造になっています。

(中略)

要するに「プレファレンス」こそが、

この世界の市場構造を決定しているDNAだったのです。

だから、すべての経営資源をより良く

プレファレンスの向上に集中できる

構造にもっていくことが経営であり、

我々がそれが他社よりも

相対的にどれだけ良くできるかどうかの

「ゲーム」にエントリーしていたのです。

このゲームに勝つためには消費者視点で考えることが何よりも大切。

技術思考や誰かの思いつきに左右される

HOWからではなく、必ずWHOから考える。

まずは消費者を本能レベルで深く理解することを徹底し、

WHAT(消費者価値)の強力な定義をすることが、

HOWの前に必須なのです

プレファレンスを高めるブランド・ポジショニングを考えるフレームワーク

プレファレンスを高めるために何を考えればいいの?

安心してください!

著者は明確にフレームワークを用意してくれています。

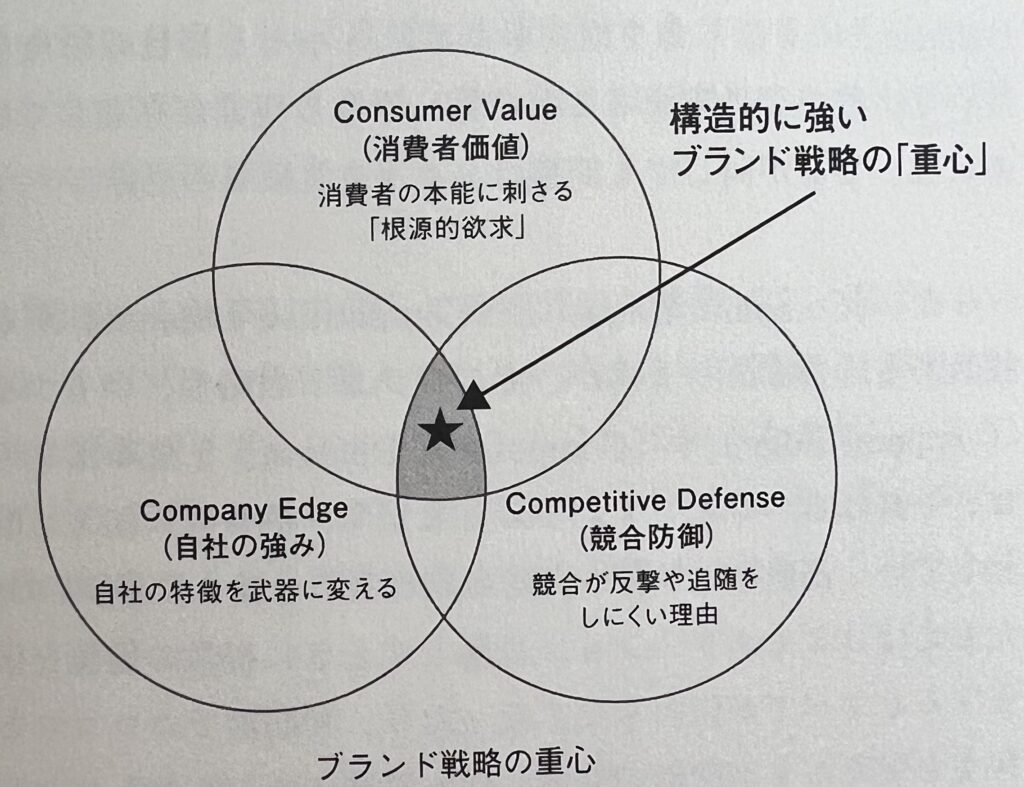

それがこちら。

この3つの重なる部分を掘ることで

構造的に強いブランド戦略を見つけることができるというのです。

USJの実例で見てみましょう。

結論から申し上げると、

当時の私が消費者理解をw深めながら

定めた本能に刺さる

「Consumer Value」は、

レジャーにおける

「レジャーにおける失敗しない選択肢」

だと消費者の深層心理において

認識されることでした。

それは、人がなぜテーマパークに行くのか?

という根源的な答えになっています。

大きく言えば、人間は本能的に操られてテーマパークにきています。

(中略)

なぜか?

人間も本能に支配された動物の一種だからです。

もっと露骨にいうと、

部屋の中でじっとしていても生殖機会に恵まれず、

子孫を残せないからです。

(中略)

そんな本能に支配された

レジャーカテゴリーの中で、

休日の過ごし方は他にもたくさんの選択肢がある中で、

どうしてテーマパークが選ばれているのか?

(中略)

それは、他のレジャー選択肢に比べて

「楽に、失敗なく楽しめる」という価値です。

(中略)

御想像のとおり、当時の東京ディズニーランドの2つの

パークに比べて

USJの”テッパン感”は非常に弱かったのです。

USJのプレファレンスを伸ばす鍵がそこにあるのは

明白でした。

であれば、「Consumer Value」は、

この”テッパン感”を激上げすることに

定めてみようと考えました。

いかがでしょうか?

私は初めて読んだ時深い人間洞察だなとおもいました。

もちろん、意識はしていません

しかし、確かに言われてみれば

テーマパークに行く理由をズバリ当てられた気がしたのです。

では、「Company Edge」はどう考えたか?

それは、当時のUSJの中に確かにあった

世界レベルのハイクオリティなエンターテイメントを

創り出すノウハウを使うことにしました。

(中略)

しかしそれまでのマーケティングのせいで、

そのハイクオリティなエンタメを生み出せる

USJの能力は、

その実力の割に日本社会では

まったく評価されていなかったので、

伸び代も大きいと判断しました。

最後に「Competitive Defense」の観点では

何を考えていたのか?

この場合、仮想敵を誰にするかによって大きく戦略が

変わりますのでここがとても大切です。

(中略)

500kmも離れ、3万円の交通費の川で隔てられた

直接競合していない東京ディズニーランド

ではなく、

まずは関西地域において圧倒的なガリバーになることを

明確に優先しました。そうなると、

関西ローカルでの競合がなかなか

真似できない要素が何であるかも自ずと明確になってきます。

したがって、「Company Defense」としては、

関西では比類のないスケールとクオリティをもつことを選びました。

(中略)

その3つのスコープを重ねてみると、

USJのもつ(関西の中では)

圧倒的なスケールとクオリティを活用して、

「USJに行けば自分たちのレジャーは失敗しない

”テッパン感”」を、主に近隣から競合たちに

対して強固にする大戦略がみえてきました。

USJの集客を激上げするための、

3つの重なりにある「重心」

は”テッパン感”の第一想起率を上げることだったのです。

いわゆる3C分析といえば、そうなのかもしれません。

しかし、本物のマーケターにかかれば

ここまで「質」に違いがでるのかと感嘆しました。

学ぶとは真似ることから

一度どのようにプロフェッショナルが考えているかを

知ることから始めるのも大事だと信じたいです(笑)

プレファレンスを伸ばすコンセプトの本質

プレファレンスを伸ばすためにはどうすればいいの?

筆者はここにも答えをくれています。

プレファレンスを伸ばすための最も大切なドライバーは

「コンセプト」です。

そして、

マーケターの道具「マーケティングコンセプト」

(消費者にブランドを認識させるすべての仕掛け)

↓

最終的に消費者の脳内で蓄積される「コンセプト」

(=ブランドエクイティ)

という関係が成立し、

広義のコンセプトが目的で、

マーケティングコンセプトはそのための手段である

ということがポイントであると主張しています。

最後それぞれの設計の仕方をみていきましょう!

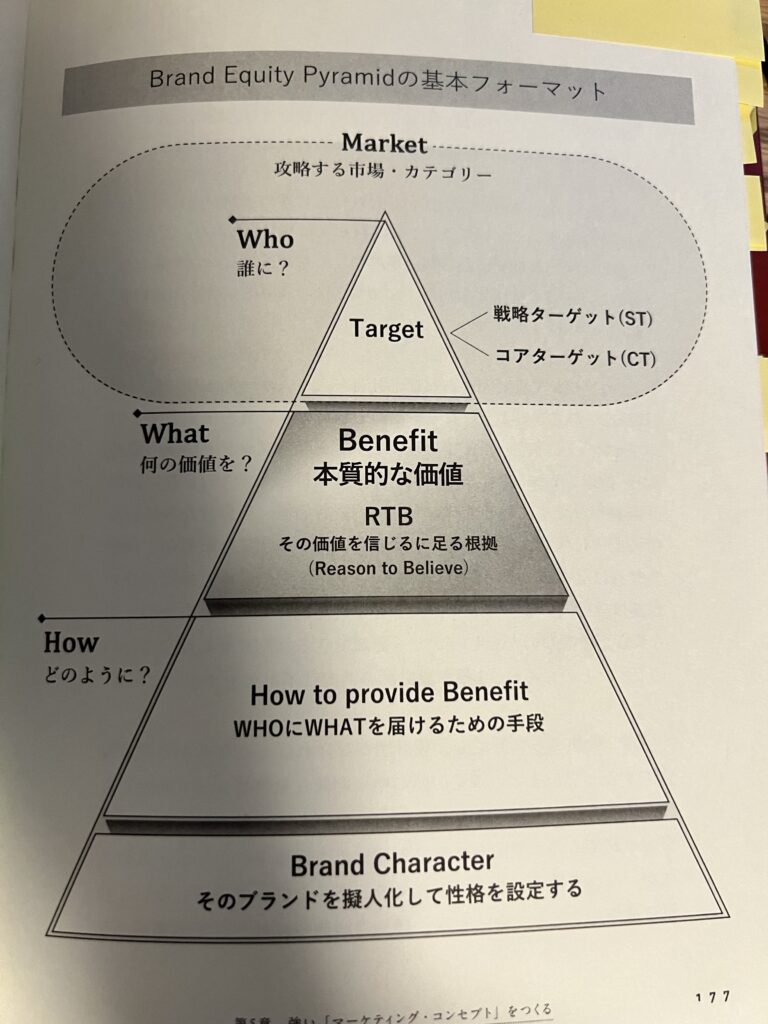

ブランドエクイティピラミッド

マーケティングコンセプトを作るための

フレームワークとして本書では

ブランドエクイティピラミッドが紹介されています。

本には実例も載っているので

興味がある方はぜひ手に取り、

コンセプトを作る具体的な手段をのぞいてみてください!

マーケティングコンセプトを作る3つの要点

最後にマーケティングコンセプトを作る上での、

要点も記載があります。

公式は

STC→便益→RTB(もし必要であれば)

という一点に集約されるようです。

補足をすると

STCはSetting The Context

RTBはReason to Believeの略です。

本書の内容に具体例があるので引用します。

消費者プレファレンスを上げる秘訣を知りたくありませんか?(STC)

『確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか』を読めば

、消費者プレファレンスの最大変数である

”マーケティング・コンセプト”の本質をわかりやすく

理解することができます(便益)

なぜならこの本は、机上論ではなく、

多くの実績と経験に裏打ちされた実務家視点で書かれているからです

(RTB)

まとめ

本書は斜め読みをすると意外とマーケティングのコンセプトはシンプルだ

そう思うかもしません。

しかし、実際に自社のブランドエクイティピラミッドを作成すると

ちぐはぐであることは往々にして起こりうると思います。

売上を作るためにはつよいコンセプトを

改めて自分のお客さんに対しても

この視点を忘れず日々精進していきます!

個人においてもこれらのフレームワークは使えますので、

気になった方はぜひ読んでみてください!

それでは、また!